扬州中国大运河博物馆是国内首个全面展示大运河文化的专题博物馆,自建成开放以来,深受观众喜爱并获社会广泛赞誉,开放伊始即跃升为文化地标。为丰富公众文化供给,更好地完成“十四五”规划目标,中运博紧密围绕国家“十四五”规划及相关文件精神和要求制定了《三年发展规划(2023—2025年)》,在省委、省政府和省文旅厅(省文物局)的关心指导持下,本馆扎实推进规划实施,目前已取得显著阶段性成果。

大运河文化的重要窗口和

文旅融合的“新标杆”

截止到目前,中运博安全开放1200余天,累计接待观众近1500万人次,荣获“全国民族团结进步模范集体”“国家一级博物馆”“全国最具创新力博物馆”等国家级、省部级荣誉50余项,获联合国教科文组织颁发的“2023全球世界遗产教育创新案例奖之卓越之星奖”“2024年度全球文化遗产利用最佳案例”等国际荣誉4项。2024年9月,省委宣传部等6部门联合印发《推动省直博物馆高水平开放高质量发展若干政策措施》,中运博作为重点实施单位之一,积极响应、切实行动,一年来共计延时111天340小时,有效提升文化服务供给质量,更大程度满足公众不同的参观需求。

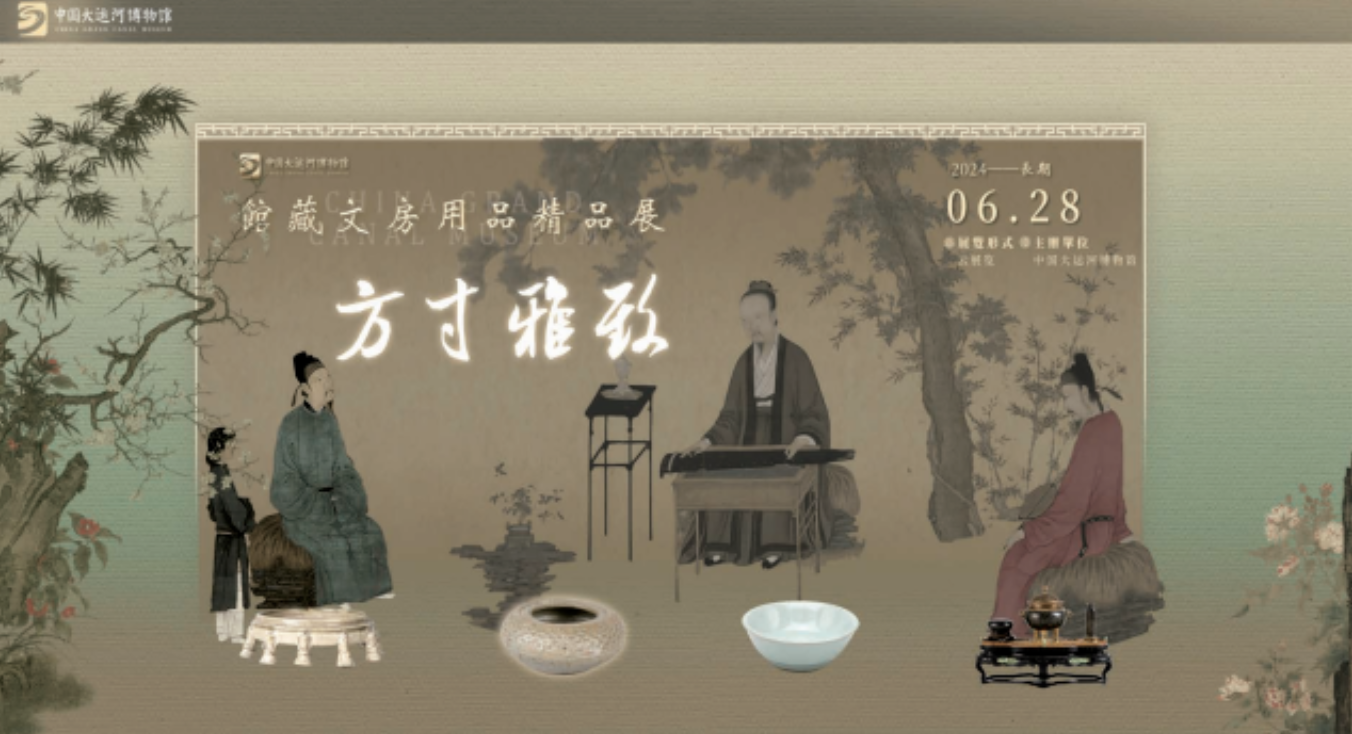

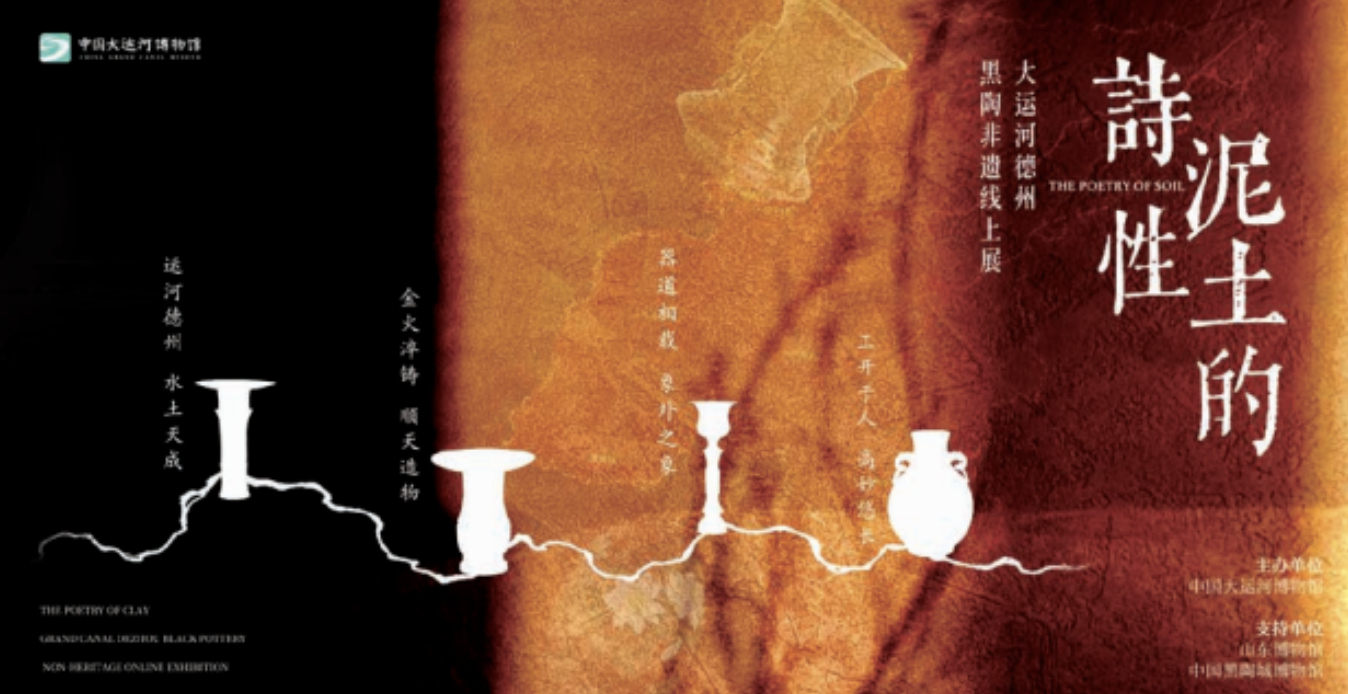

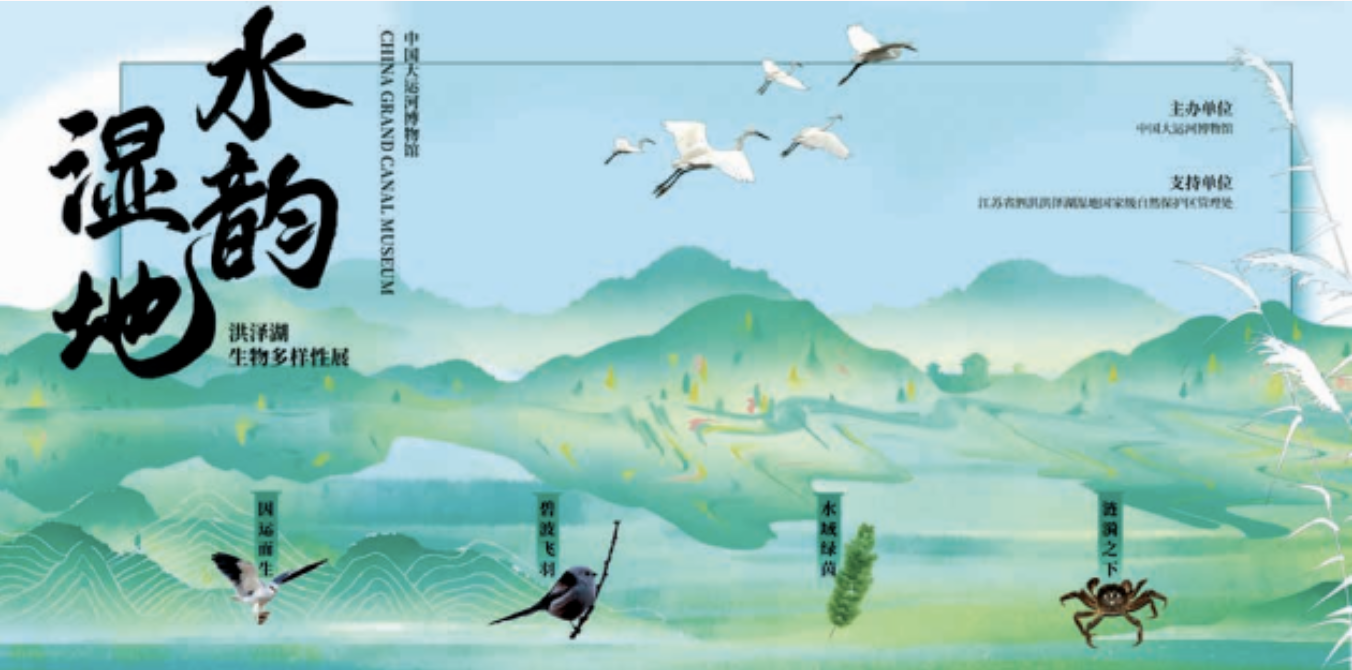

主题临展矩阵建设卓有成效

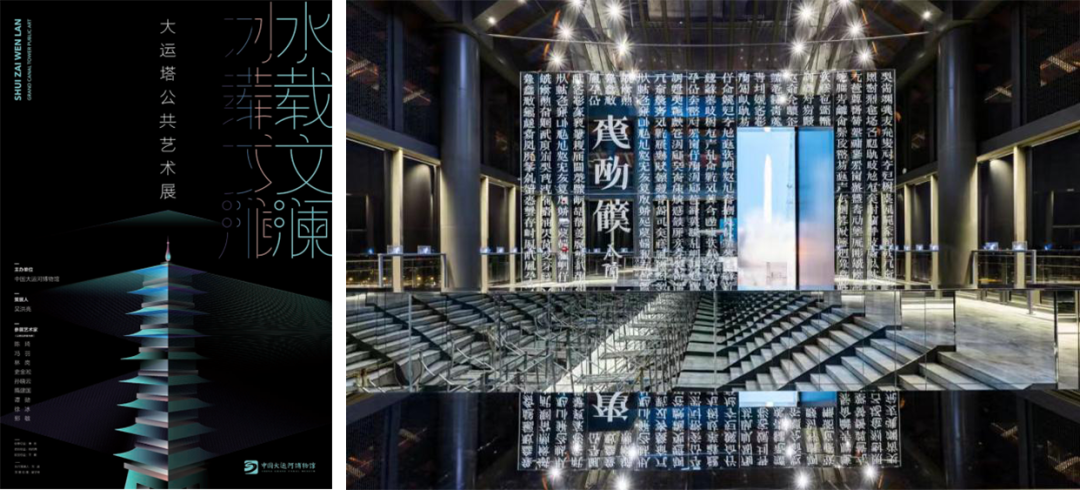

中运博围绕“运河文化”构建了五大原创展览体系:“运河城市系列”聚焦流域城市文明演进,“文化遗产系列”深化历史遗存价值阐释,“运河非遗系列”展示非物质文化遗产传承,“世界文明系列”揭示区域文化互动脉络,“运河艺术系列”创新美学表达范式,累计推出特展临展110余项,不断深化大运河文化品牌的影响力,获得第十九届“全国博物馆十大陈列展览精品推介”精品奖、“新时代博物馆百大陈列展览精品奖”等多项重要奖项。2025年初,中运博开放大运塔,推出“水载文澜——大运塔公共艺术展”,在大运塔独特的空间中以艺术与时空的对话给观众带来全新的体验。同时,中运博不断推进国际文化交流,引进境外精品展项9场,组织出境巡展13项,彰显了大运河的世界文化遗产属性与时代新风貌。

运河城市系列

“梦华东京——北宋开封城”

文化遗产系列

“行经千折水——丝绸之路上的麦积奇观”

运河非遗系列

“无远弗届——姚建萍苏绣艺术展”

运河艺术系列

“何为先锋——俄罗斯国家博物馆藏先锋派艺术展”

世界文明系列

“重回安第斯——印加人和帝国四方之地”

致敬大运河申遗成功十周年特别展览

“运载千秋——新时代大运河重要考古成果展”

《运载千秋——新时代大运河重要考古成果展》

获评 2024 年度江苏省“博物馆里读中国⸺中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”

主题展览推介项目

水载文澜——大运塔公共艺术展

藏品体系建设飞跃发展

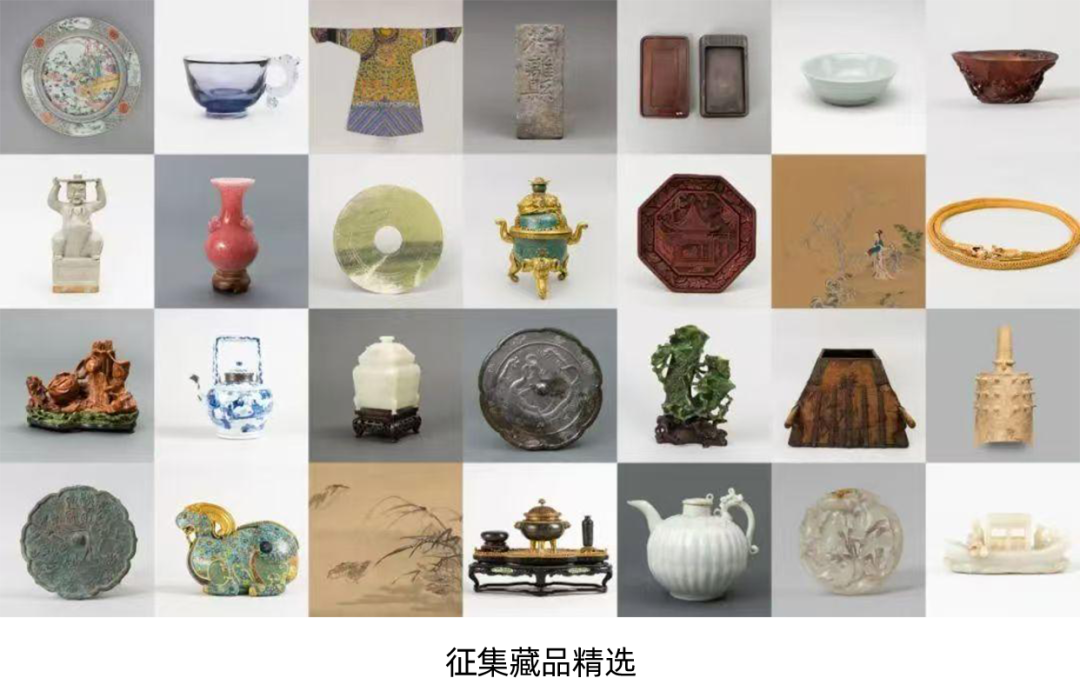

中运博从零藏品起步,通过积极有效的藏品征集等工作,目前馆藏自新石器时代至当代反映运河主题的藏品达1.6万余件,珍贵文物达1280件(套),其中一级文物22件(套),二级文物219件(套),三级文物1039件(套)。2023年底圆满完成藏品库房环境优化及设施建设任务,获得第三届江苏省博物馆“金牌库房”称号。2024年盘库建档工作有序开展,2938件(套)文物已完成盘点,在省局系统上建立藏品档案。整理编撰《中运博2023年藏品征集选粹》《中运博2024年藏品征集选粹》等书籍,在总结藏品征集工作成果的基础上,不断深化对于新征集藏品的研究。

科研能力建设全面突破

开展国家社科基金重大项目《大运河文化遗产保护传承利用的历史经验与创新模式研究》等科研课题32项,编制文物保护方案9项,修复576件(套)文物,发表学术论文45篇,出版图书书籍20余本,获批3项专利。同时,中运博积极与高校、科研院合作,共建研究基地,从科研角度深入挖掘藏品的内涵与价值,阐释大运河文化价值。2023年中运博成立学委会,开展“传帮带”“学术讲坛”“青年科研课题”“运博青年说”工作。主办或承办多场学术研讨会,鼓励馆内人员积极参加国内外各类学术研讨会,与业内专家学者进行学术交流,馆内学术梯队建设已初见成效。

数字博物馆建设纵深推进

中运博通过系统性的数字技术应用,全面保护、研究与展示运河文化遗产,从资源数字化、展示沉浸化、管理智慧化纵深推进建设,从技术工具的点状应用迈向以数据驱动、场景赋能和智慧决策为特征的深度融合生态。

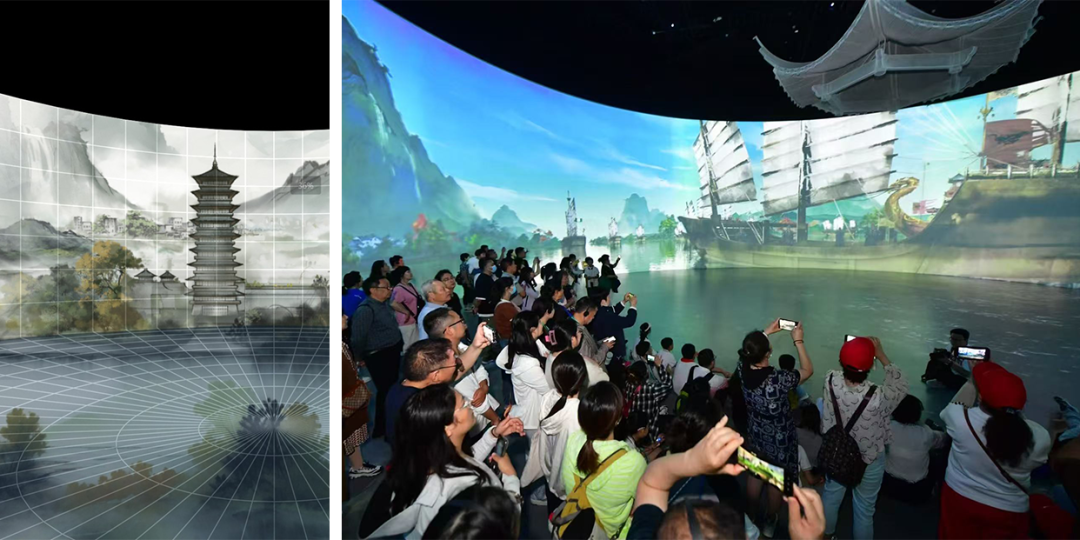

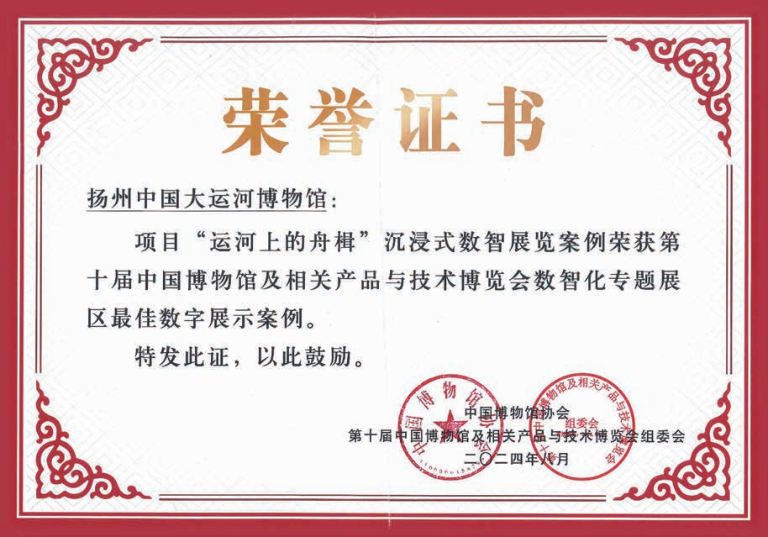

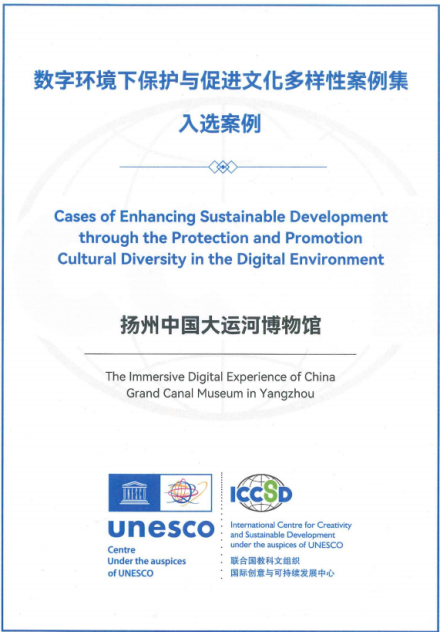

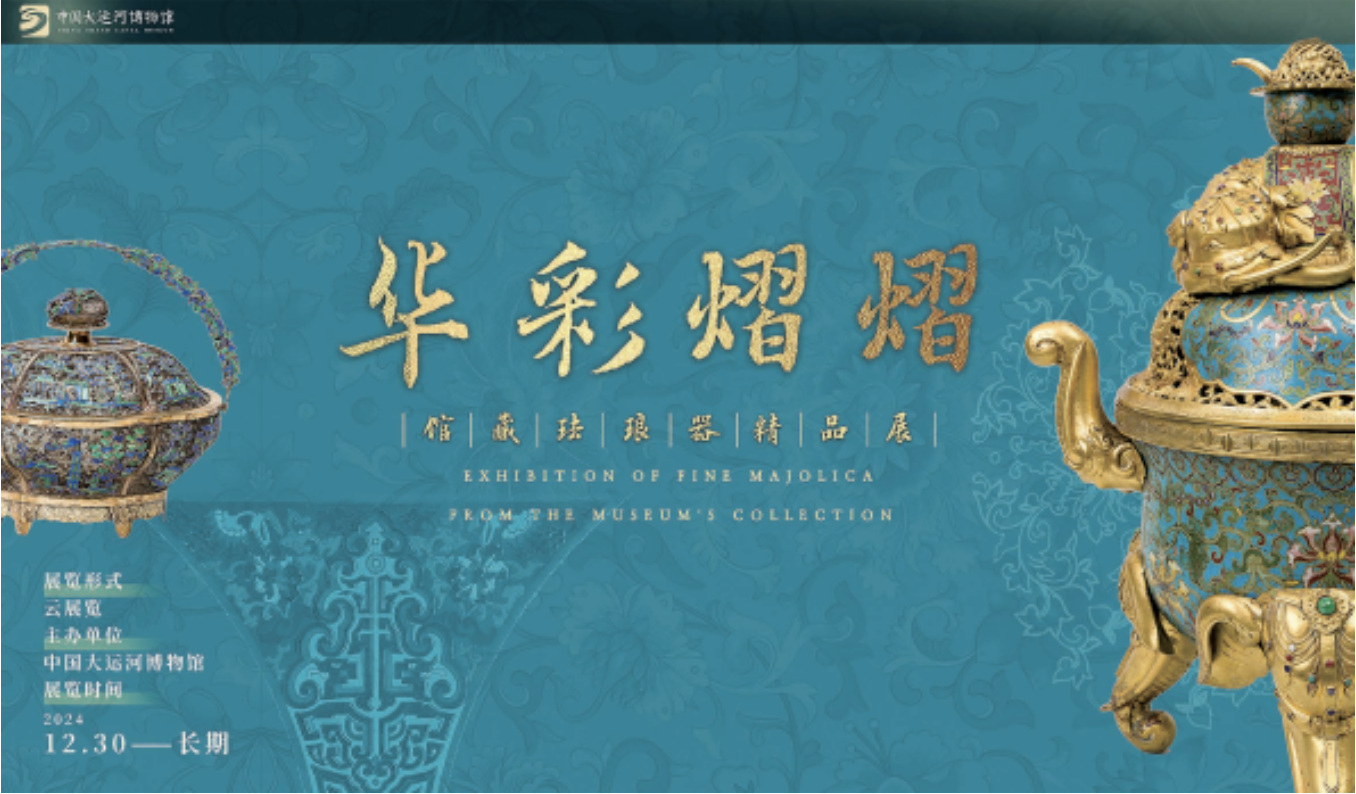

中运博线上云展览目录体系初步构建,云展览累计上线26个;线下数字化临展持续上新:“揭秘威尼斯”“中国大运河史诗图卷”“数见苏韵·家门口看大展”“运河奇境”,“运河奇境”VR展以更强的互动性与趣味性让观众全面了解大运河,“中国大运河史诗图卷”数字沉浸展更走出国门向世界展示中华文化。中运博数字智慧化博物馆建设成绩斐然,获得多项荣誉,“运河上的舟楫”获评第十届博博会数智化专题展区最佳数字展示案例,中运博入选联合国教科文组织国际创意与可持续发展中心首期“数字环境下保护与促进文化多样性”案例。

“揭秘威尼斯”沉浸式数字展

“大运河史诗图卷”沉浸式数字展

“运河奇境”VR大空间沉浸式展

“运河上的舟楫”沉浸式数智展览

获第十届“博博会”最佳数字展示案例

世界教科文组织国际创意与可持续发展中心

“数字环境下保护与促进文化多样性”案例

线上展览集锦

社教品牌价值持续增长

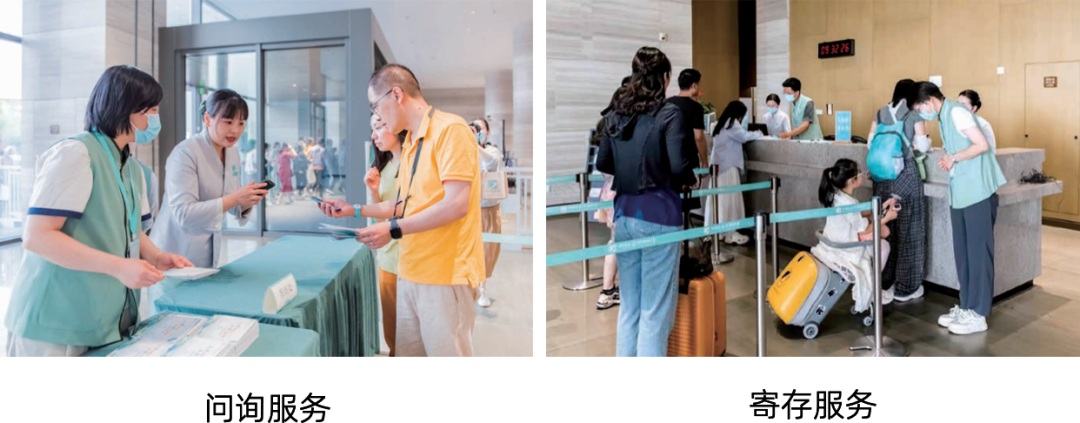

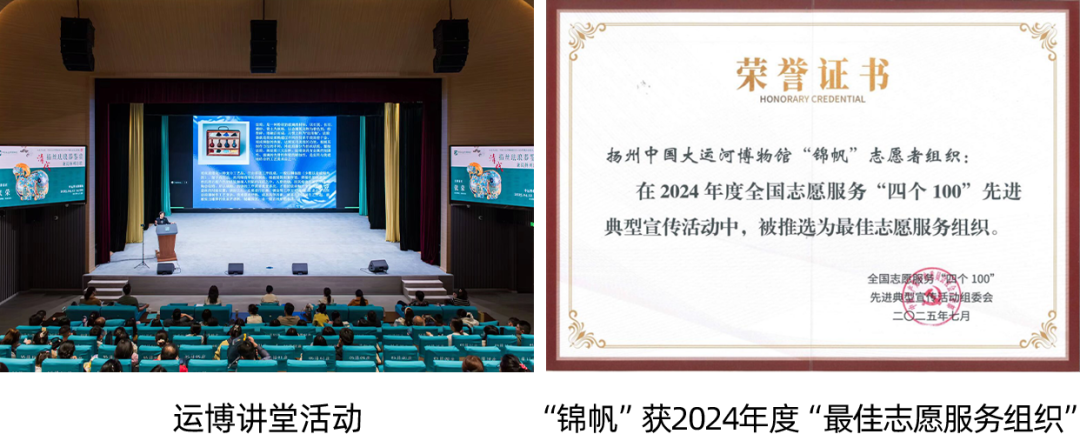

中运博年均免费讲解超2000场次,线上线下社教活动覆盖近180万人次。精心打造“研学空间”“大明都水监”“运博讲堂”“运博研学”等重点教育品牌,依托“馆·校”“馆·社区”等合作进一步扩大了范围和广度,有效发挥了公共文化服务和国民教育的职能作用。中运博“锦帆”志愿者团队日益壮大,时刻为观众提供贴心专业的服务,2024年“锦帆”获得江苏省青年志愿服务项目大赛一等奖,2025年获得全国志愿服务“四个100”先进典型宣传活动组委会颁发的“全国最佳志愿者组织”荣誉称号。

非遗活态传承凸显成效

中运博依托江苏底蕴深厚的非遗文化资源,常态化开设非遗展演及社教活动,截止目前已累计开展非遗展演500余场,非遗主题社教活动600余场。2024-2025年中运博开展“水韵江苏·精彩非遗”展示季活动,遴选邀请600余个市级以上非遗代表性项目进行集中展示展演,分设展示区、展演区、体验区和多媒体播放区,助力江苏文旅弘扬传统文化,提升公众非遗传承意识。

文创生态圈层多维构建

从“大运河生活美学”视角出发,中运博构建"文物文化+餐饮休闲+生活美学”文创框架体系。5处文创商店,配套咖啡厅、餐厅等餐饮服务场所和“因运而生一大运河街肆印象”展厅等沉浸式空间,联合线上文创官方旗舰店,打造数字消费平台,形成兼顾体验、创造、休闲、消费的新型博物馆消费空间。

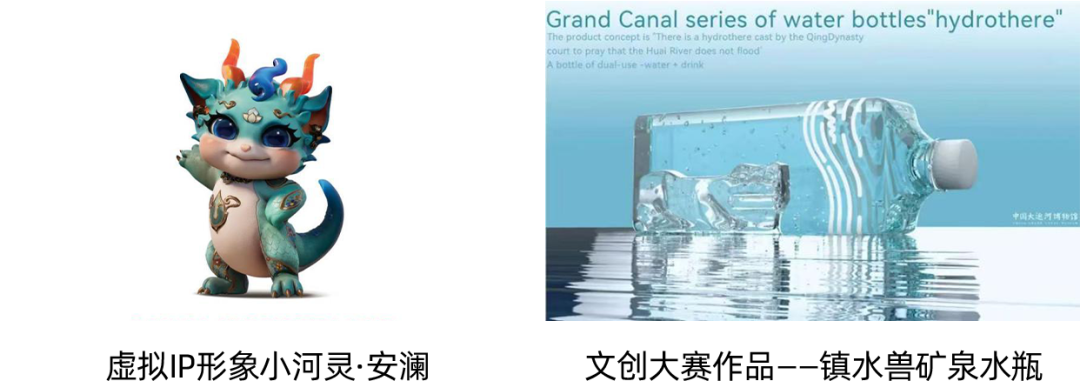

文创产品不断丰富,先后设计研发了“厚积薄发”“五谷丰登”“钿钗礼冠”等系列文创好物,首个虚拟IP形象小河灵·安澜应运而生。中运博还积极组织、参与文创交流活动:2024年举办第一届“中国大运河博物馆文创设计大赛”,共征集162件参赛作品,最终评选出11件优秀作品,进一步推动文创设计的发展与创新;2025年5.18国际博物馆日活动作为江苏主会场以文创市集的形式汇集十三个城市的文创产品,向观众展示了江苏省众多高质量的文创成果。

全媒体传播矩阵效能凸显

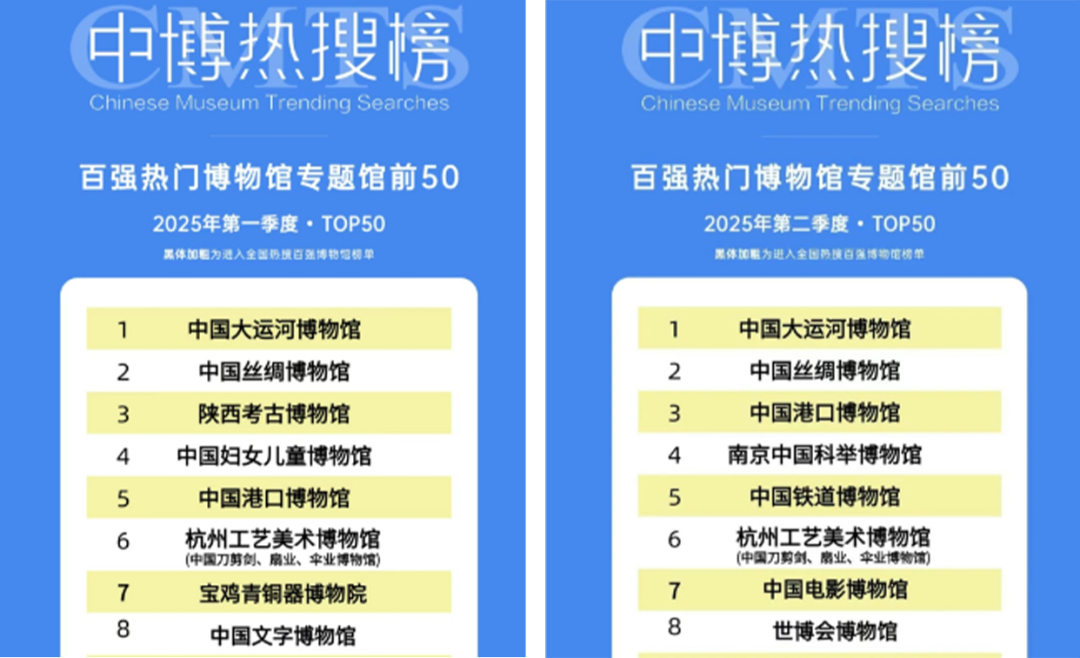

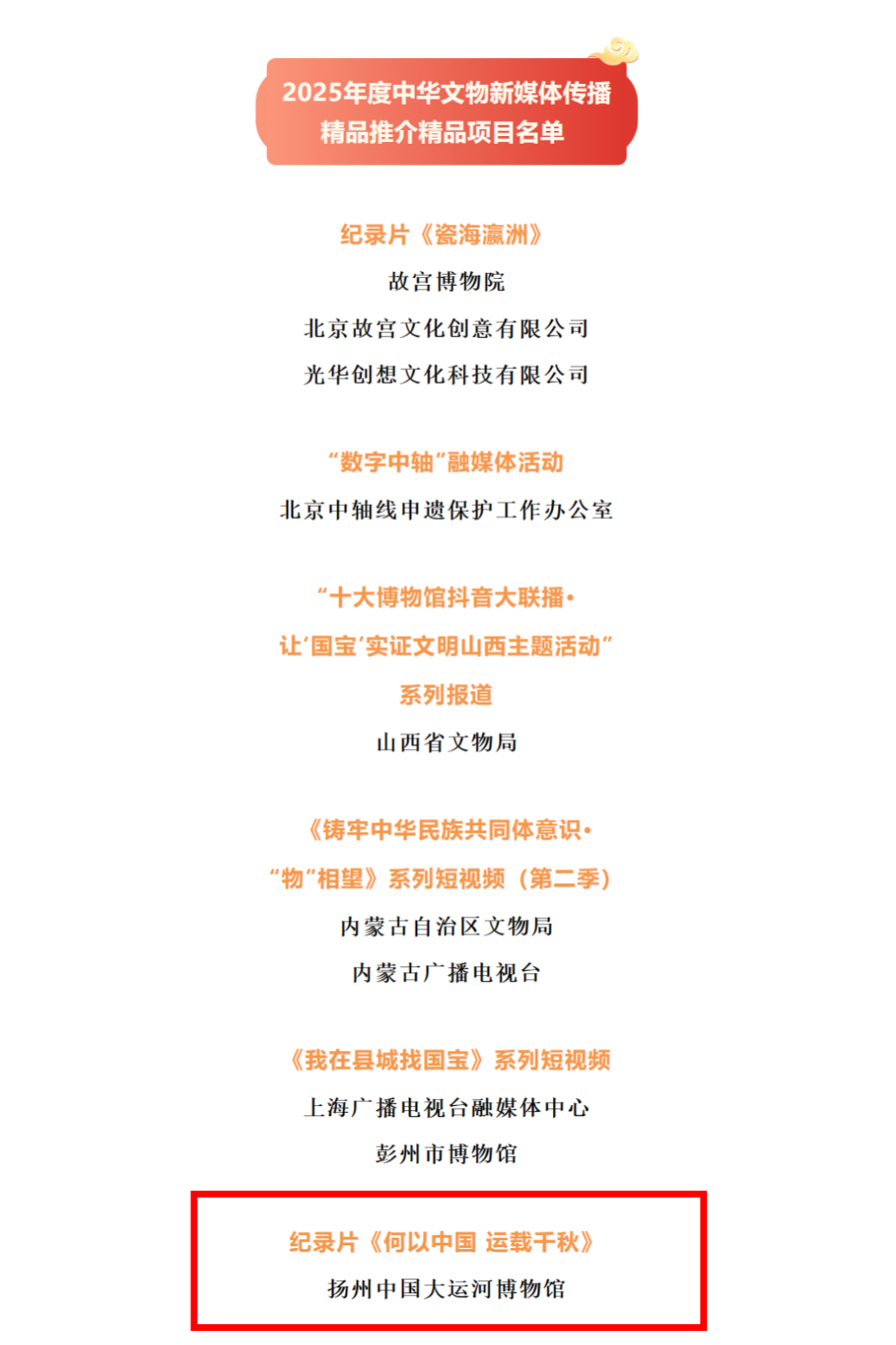

通过自媒体与主流媒体宣传同时推广,以推文、报道、视频、直播、活动等形式线上线下多维度、多角度宣传大运河文化,形成立体化宣传矩阵。截止目前中运博已运营自媒体平台9个,全平台粉丝总量突破450万,连续6季度获百强热门博物馆专题馆第一。“何以中国·运载千秋”网络主题宣传活动全网曝光量超65亿,纪录片入选“2025年度中华文物新媒体传播精品推介精品项目”。

2023年度江苏文化和旅游自媒体联十佳影响力新媒体账号

(文博场馆类)

中博热搜榜2025年一、二季度百强热门博物馆专题馆第一

《何以中国·运载千秋》获评2025年度

中华文物新媒体传播精品推介精品项目

新闻联播、人民日报等重要媒体报道

安全管理机制底线全面筑牢

中运博树牢安全理念、增强忧患意识,强化意识形态安全建设,积极推动安全生产治理模式向事前预防转型。严格落实各项安全生产工作措施,完善各项规章制度,致力于做到培训考核全面化、巡检模式创新化、宣传引导多样化、分流模式成熟化。强化隐患排查,优化应急处置,坚持从源头上防范化解重大安全风险、从根本上解决问题,实现了自开馆以来安全生产责任事故的“零发生”。

展望“十五五”,中运博将深入大运河文化阐释与创新表达,加速数字化赋能与智慧化升级,打造更具影响力的学术高地和文化传播中心。我们将致力于构建覆盖全龄、形式多样的公共教育体系,推动研究、收藏、展示、教育、传播、文创与旅游的深度融合,积极融入并服务大运河国家文化公园建设大局,深化跨区域合作与国际交流对话,让博物馆成为感知运河文明、增强文化自信的核心场域。中运博将继续以千年水脉为灵魂纽带,持续书写中华文明保护、传承、创新与共享的时代华章,为谱写中华民族现代文明贡献澎湃的“运河力量”。