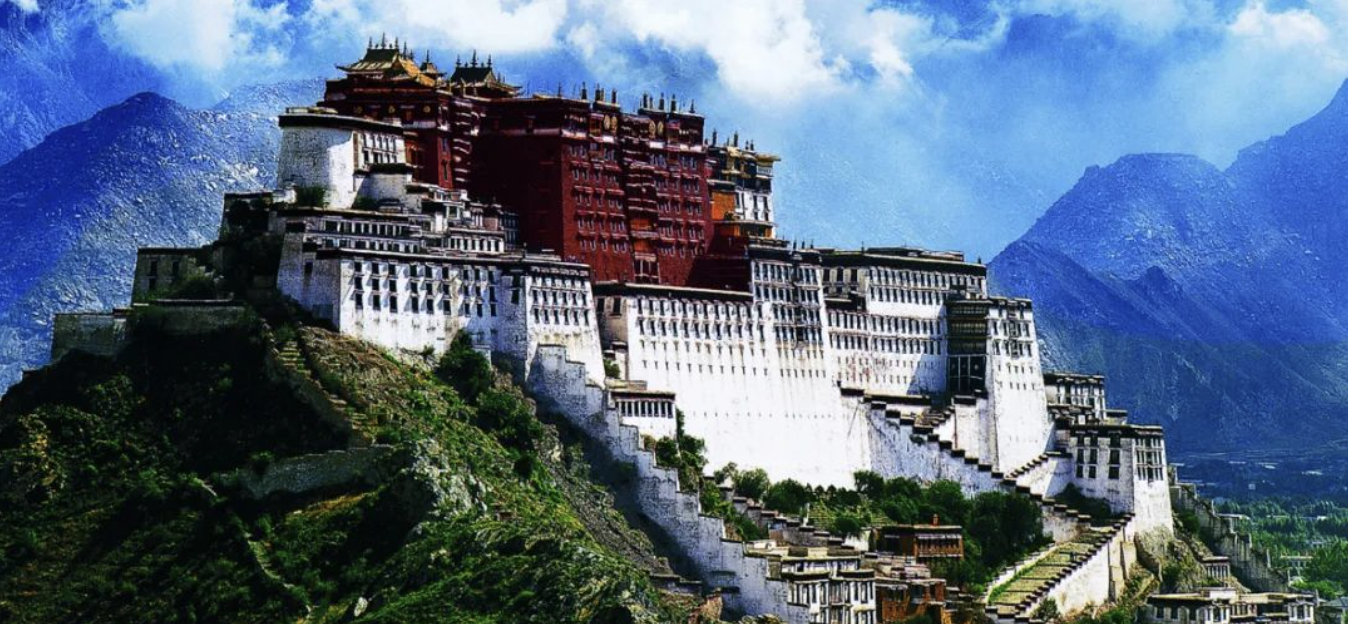

“清澈的霞光,升腾在积雪的山顶,法号晨钟,是谁第一个迎来拉萨的黎明?”唱的就是在雪域高原耸立千年的布达拉宫。

依山垒砌、群楼重叠的布达拉宫始建于公元7世纪,是目前西藏地区规模最大、式样最全的宫堡式古建筑群,至今已有1300多年历史。

当春日的暖阳升起,蓝天下的布达拉宫像一副多彩的油画,白色的宫墙,藏红色的宫殿,黄色的经幡,金色的穹顶......

这座规模宏大的藏式风格宫堡式建筑群,几乎囊括了藏民族在文化、艺术等方面的所有精华。然而,在岁月的冲击下,也曾因年久失修,出现多处险情。为保护中华民族文化瑰宝,国家下拨修缮专项资金,分别于1989年、2002年对其进行两次大型维修,用穿越千年的“呵护”,让布达拉宫如此“年轻”。

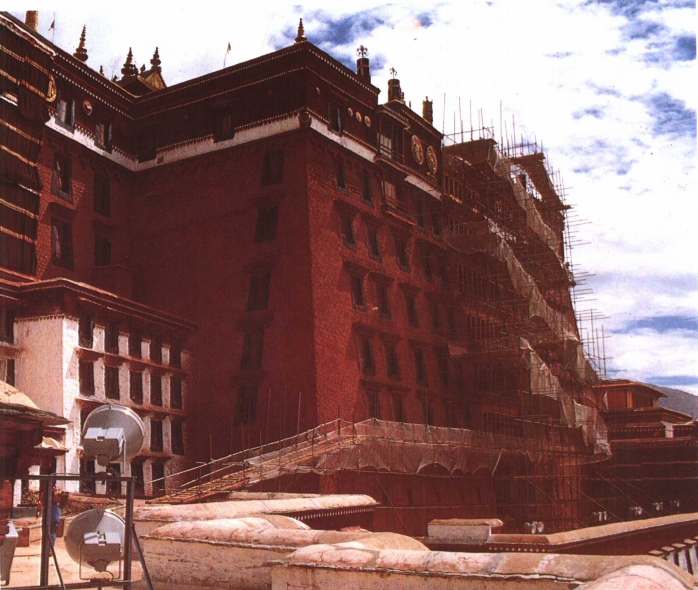

尽管从新中国成立之后,每年都会对布达拉宫进行力所能及的修缮,但安全隐患一直存在。1989年,布达拉宫正式开始启动一期维修工程。

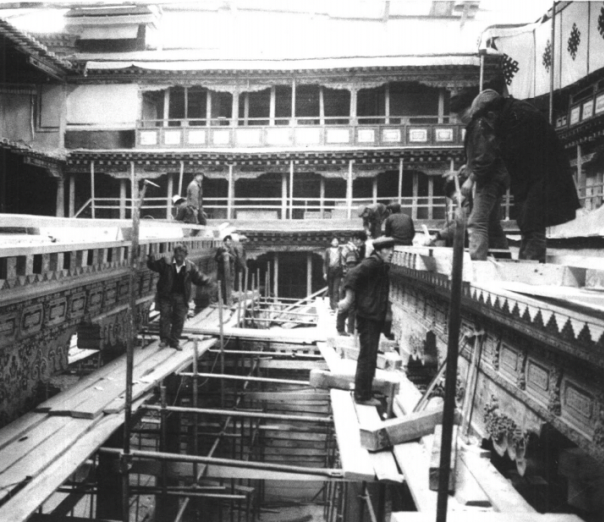

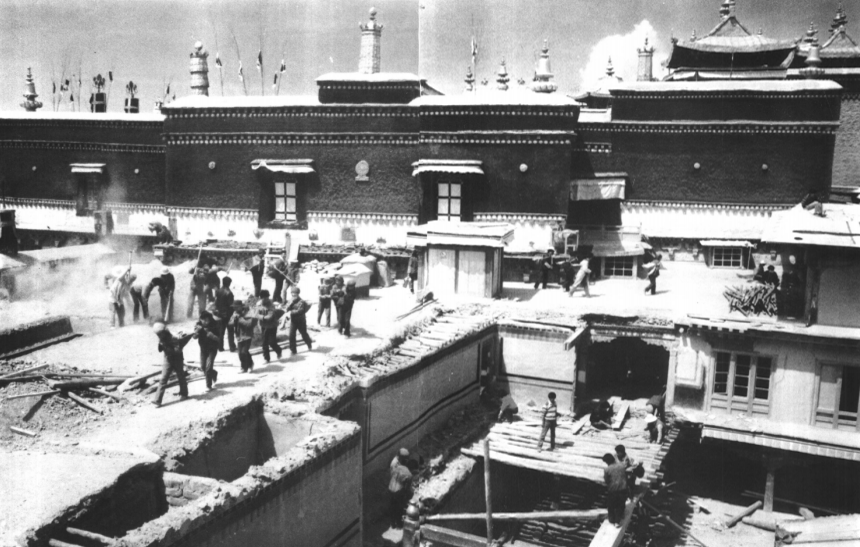

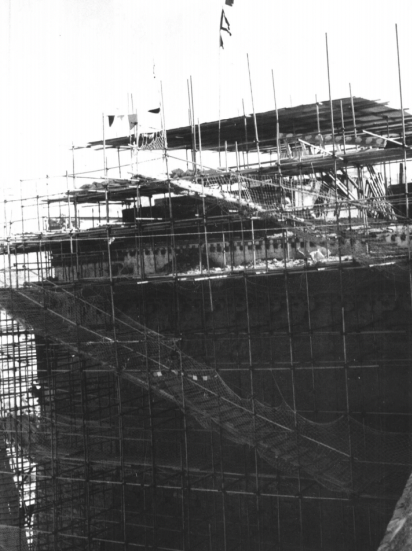

正在维修中的红宫

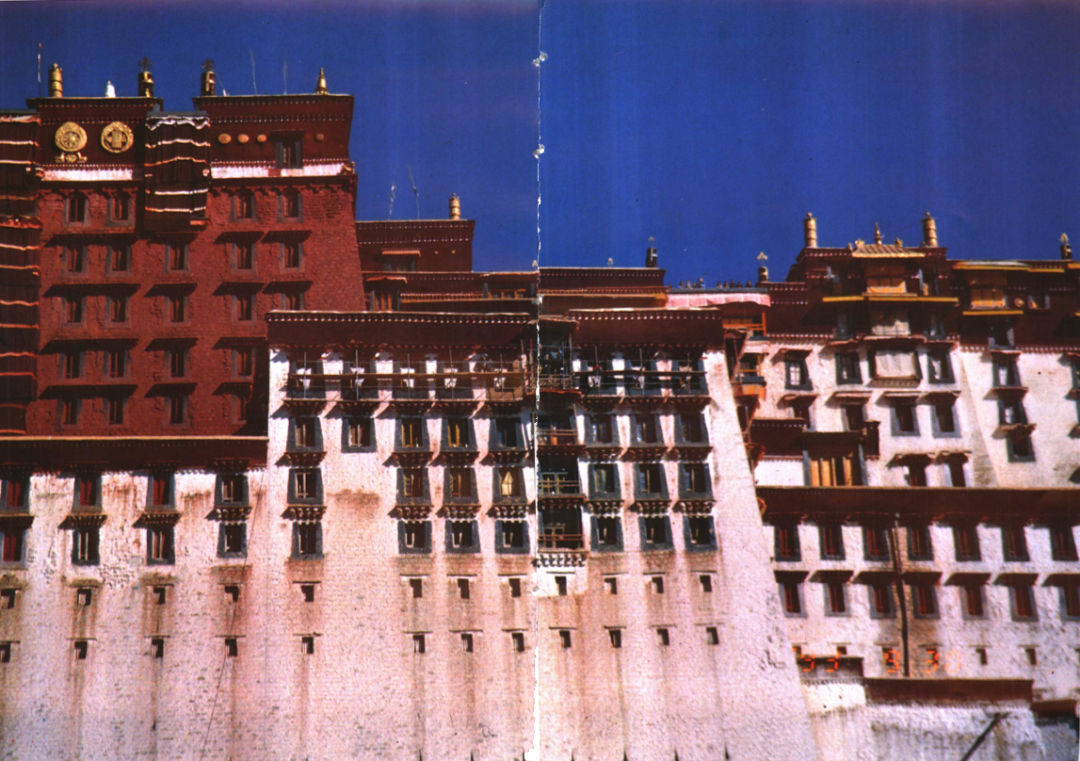

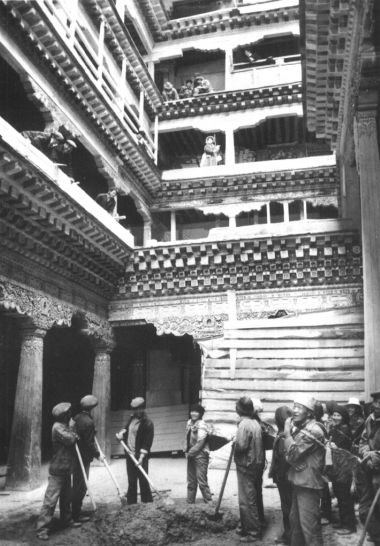

正在维修的布达拉宫前窗

布达拉宫整体建筑为土木石结构,由于长期受风雨侵蚀、虫蛀鼠咬、烟熏火烤及地震损害,出现塌陷、位移、断裂等严重问题,木材虫蛀腐朽现象也相当普遍。

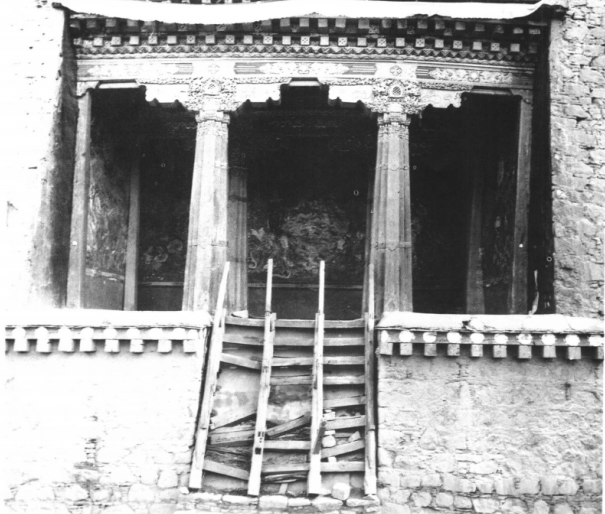

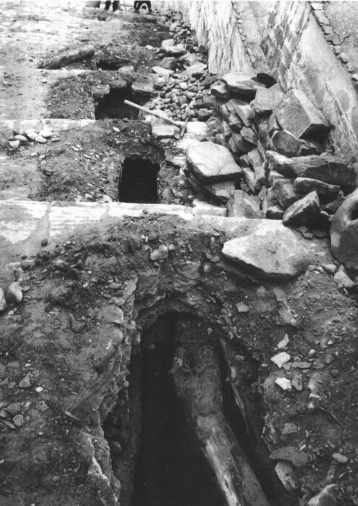

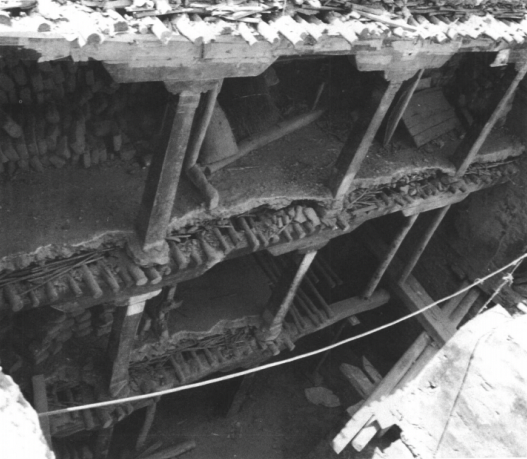

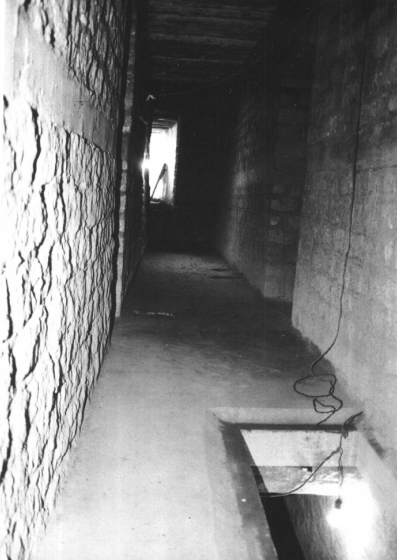

维修前地垄内椽子虫蛀、断裂的状况

修中拆换下来的腐旧木材

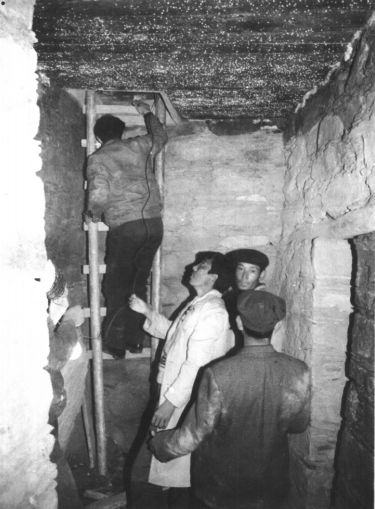

维修前的红宫门厅所置的三排梯

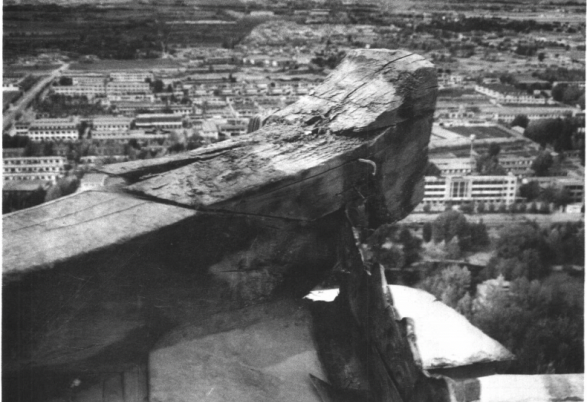

维修前白宫立付局下垂的大窗

维修前七世达赖喇嘛金顶木构件腐朽状况

维修前地垄内椽子虫眼密布的状况

塌陷的北行解脱道上的登山石阶

维修前东庭院地垄墙壁开裂状况

一期维修重点在于主体建筑的大面积维修,涉及110余个项目,维修面积超3万平方米,堪称自新中国成立以来首屈一指的古建维修工程。

正在维修中的白宫西日光殿

维修中注射防腐防虫药剂的情景

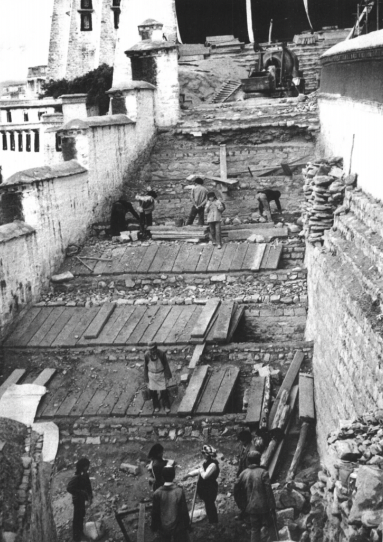

红宫西有寂圆满大殿施工现场

维修中拆除白玛草墙的情景

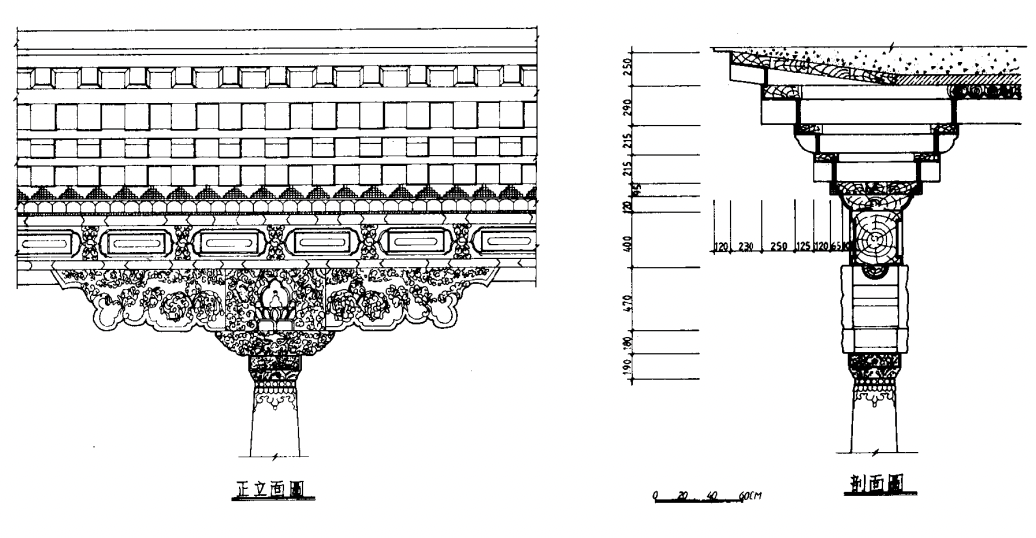

红宫西有寂圆满大殿梁架图

针对布达拉宫的木结构和柱式结构,工匠们在维修中采用了“打牮(jiàn)拨正”和“偷梁换柱”的传统办法。“打牮拨正”即搬来一根根新方木,用下面垫、上面顶等方法,把左右倾斜的构件归正。“偷梁换柱”则指采取巧妙的方法抽换个别残毁的梁或柱子。应用这两种方法,成功地排除了建筑的险情,节省了工程经费,收到了事半功倍的效果。

维修中顶住大梁、拨正柱子的情景

维修中的东有寂圆满大殿的情景

落架大修中的旧僧舍

维修中白宫南部揭顶的情景

落架大修中的白宫西回廊

正在维修的红宫三层回廊

正在维修中的北行解脱道的登山石阶

落架大修中的七世达赖喇嘛灵塔殿金顶

维修之后的布达拉红宫金顶

维修之后的白宫地垄

维修后尚待彩绘的白宫立付局

维修后保存完好的佛教造像

维修后的北行解脱道门厅上的木雕构件

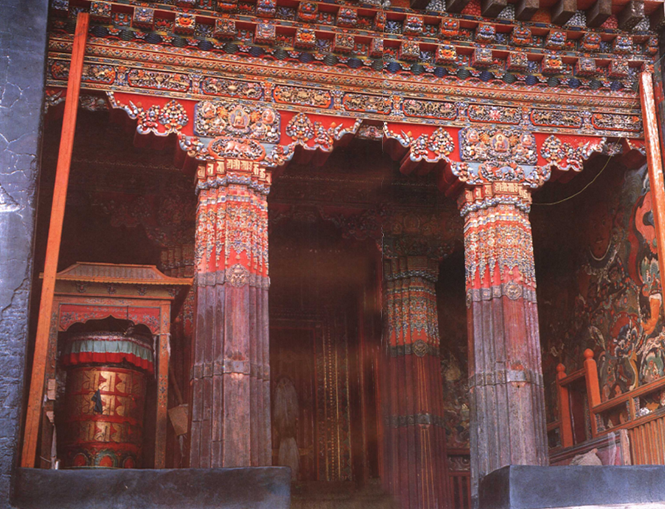

维修后的红宫上师殿的门饰

一期维修耗时6年,于1994年8月竣工。

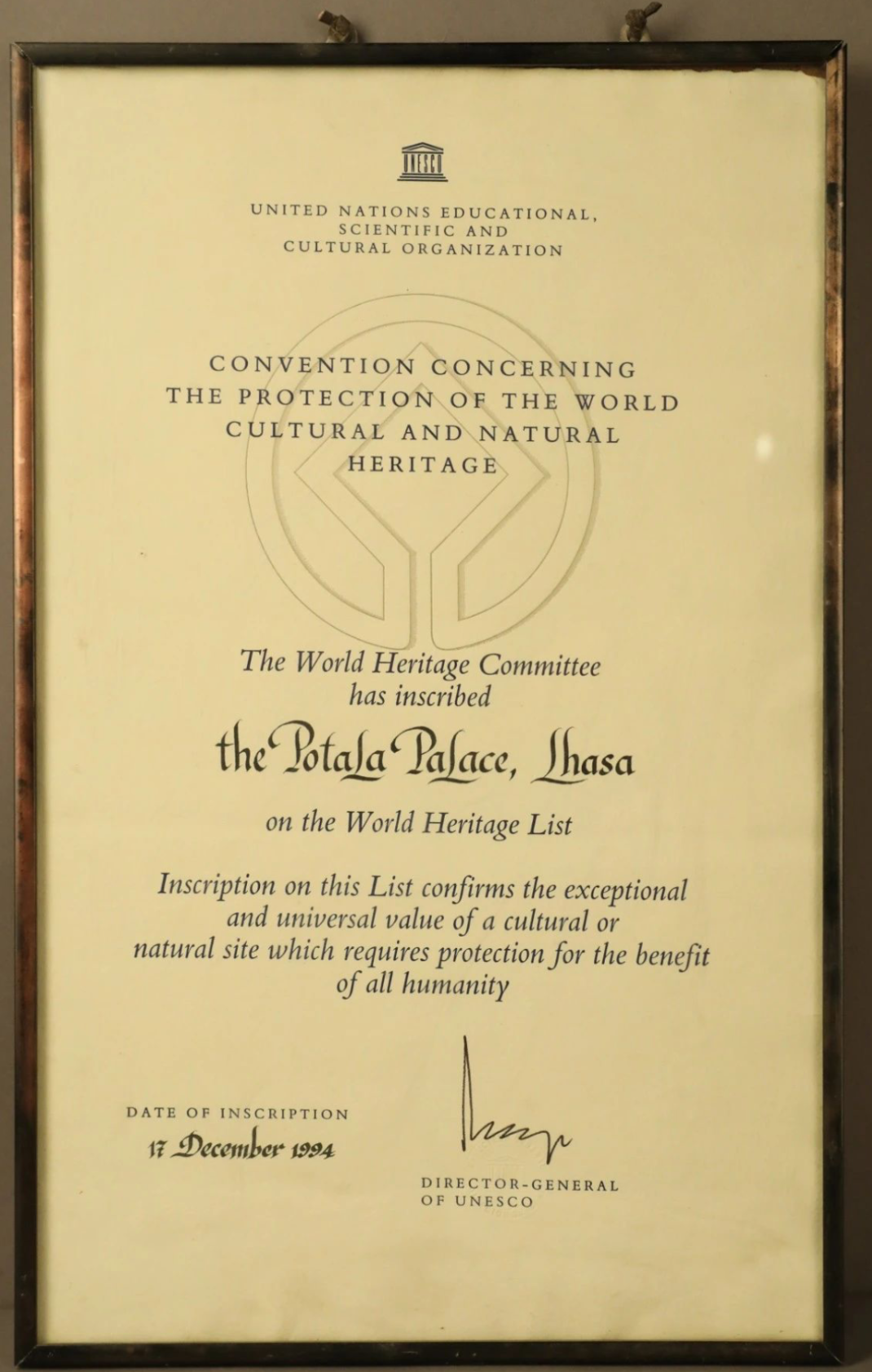

同年12月,布达拉宫申遗成功,被列入世界文化遗产。

1994年公布为世界遗产名录的公示牌

2002年,布达拉宫开始二期维修工程,2009年竣工,共耗时7年。此次维修共完成1722平方米的壁画保护修复、5万余平方米的雪城保护维修,进行了6万余平方米的环境整治。

现场维修工程图

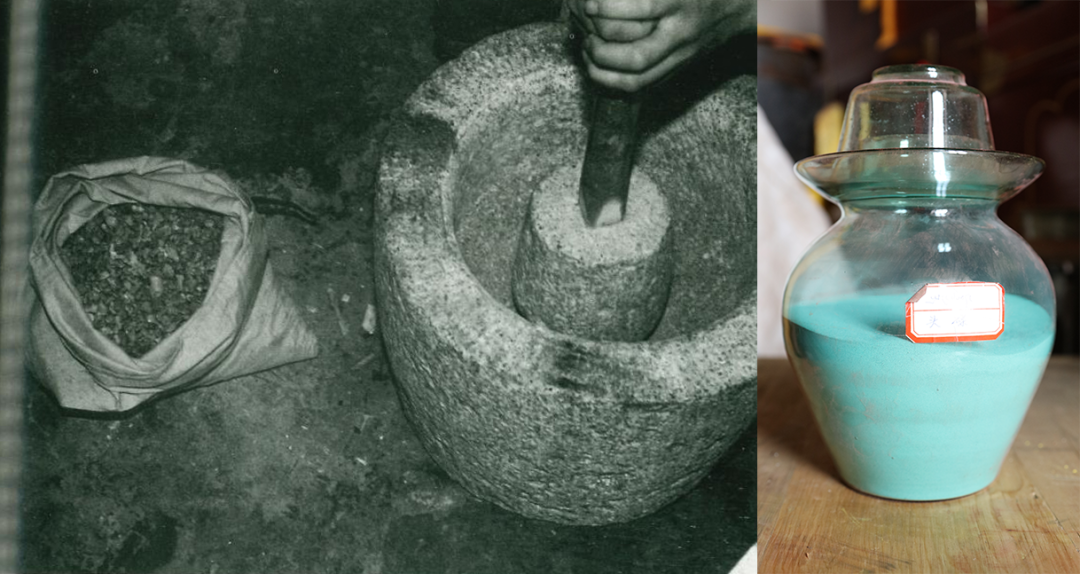

现场研磨矿物颜料

在维修中,为了不破坏壁画原有价值,布达拉宫请来了敦煌研究院的壁画修复专家,他们对布达拉宫壁画原材料和技法等进行了详细分析,并对部分已破损的壁画进行修复。

壁画及木构件使用的矿物颜料

唐卡、古籍、经书、锦缎、服装、佛像等等,每一件都承载着历史,每一件都弥足珍贵。在维修前,工程技术人员首先要做好预防性保护,同时采集好各类数据,以便做到“修旧如旧”。

维修前的古籍收纳保护

制作古籍修复藏纸

现场进行古籍文献扫描

现场进行古书整理

此次维修秉持尊重历史原貌的原则,运用传统与现代技术相结合的方式对布达拉宫进行了维修,并同步完成了电力、排水、安保等基础设施改造升级。

在布达拉宫众多典藏古籍中,贝叶经尤为珍贵。贝叶经是刻写在经过处理的贝多罗树叶子上的经文,浓缩了千年文化和历史。为了加强贝叶经的保护与研究,布达拉宫于2018年启动贝叶经等古籍文献保护与利用,目前已完成465函2.94万叶贝叶经文物信息普查录入和病害调查,37函馆藏贝叶经的插图整理和排版、7105叶贝叶经高光谱扫描、244函15169叶贝叶经数字化扫描等工作。

在展厅中,观众可以通过触摸屏幕来翻阅贝叶经,了解贝叶经的文化价值和历史意义,从而身临其境,一睹贝叶经尊容。

布达拉宫千年的辉煌,是历史的变迁,更是文化的传承。她的价值远不止作为一座古建筑本身,更在于背后一代代人对她的默默守护。

想了解更多关于世界文化遗产——布达拉宫的故事,不如到中国大运河博物馆一窥究竟!

上一篇: 馆校共建|以教育之名 共创未来

下一篇: 展览|对话孟頫,何为“数字”元大都?